«Кавказ! Какое русское сердце не отзовется на это имя, - писал В.А. Потто, -

связанное кровной связью и с исторической, и с умственной жизнью нашей родины,

говорящее о неизмеримых жертвах ее и в то же время о поэтических вдохновениях».

Георгиевский кавалер Иероним Казимирович Пржевальский и его жена

Раиса Ивановна Пржевальская (в девичестве Ключарева) имели честь служить

на Кавказе с 1819 года. В дальнейшем и для их детей и для их потомков уже

в XXI веке Кавказ стал родным домом. А начиналась служба в Дербенте -городе,

которому в этом году празднуют две тысячи лет, а может и все пять тысяч лет!

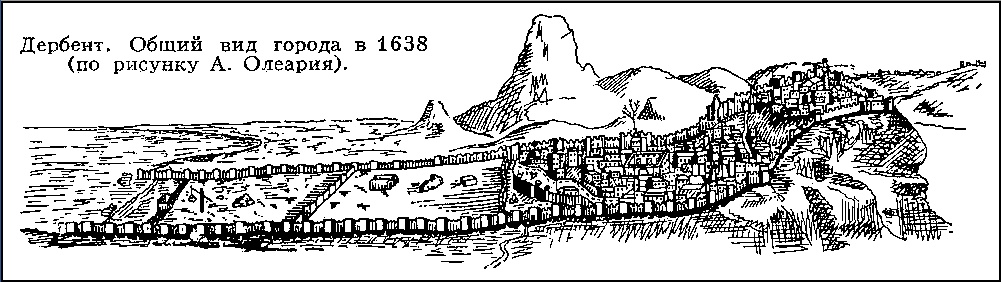

Древний город Дербент расположен на западном побережье Каспийского моря,

там, где горы Кавказа почти вплотную подходят к берегу, оставляя лишь узкую

полоску приморской равнины шириной около трех километров. Именно в этом

месте богатые и цветущие земледельческие народы Ближнего и Среднего Востока

«отгородились» мощными укреплениями от опустошительных набегов кочевых

племен из степей Юго-Восточной Европы. Когда скифы в VIII-VII вв. до н. э.

совершали свой поход на Ближний Восток, им уже приходилось штурмовать

хорошо укрепленную крепость Дербента. Раскопки обнаружили появившуюся

здесь на рубеже VIII-VII вв. до н. э. мощную крепость со стенами из крупного

бутового камня, просуществовавшую с перестройками и ремонтами до прихода

сюда Сасанидов. Цитадель Нарын-кала VI века н. э. возводилась на остатках

древней кладки.

Город Дербент гораздо старше по возрасту самой нашей страны, он древнее

«вечного города» Рима и уже существовал на свете, когда на географических

картах и в помине не было современных государств. Здесь в древности пролегал

знаменитый Прикаспийский путь — единственная удобная дорога из степей

Юго-Восточной Европы на Ближний Восток.

До середины VI в. Дербент был христианским центром Кавказа. О временах

арабского владычества напоминает одна из самых больших красивых и древних

мечетей — Джума (VIII в).

Современное название города «Дербент» (Дарбанд) появляется в письменных

источниках, начиная с VII века, и означает в переводе с персидского

«Запертые ворота», «Ворота на запоре». В разные времена многочисленные

народы давали городу разные названия (их всего более двадцати), но все они

связаны со словом «ворота». Название «Дербент» — персидское, восходит

к VI веку н. э. и дословно означает «Узел ворот», или «Замок ворот».

Русские называли этот город «Дербень» или «Железные врата».

В исторических хрониках и фольклоре местных народов город упоминается

под названием Чулли (дарг.), Чурул (лак.). Кроме того, в отдельных источниках

город назван ас-Сул (стена), Тамур-кагалга, город Чорского прохода,

Великая твердыня, Джол, Сед Яджудж-Маджудж, крепость Чора,

город у ворот Чора, Северные врата, Дербентские ворота и т. д.

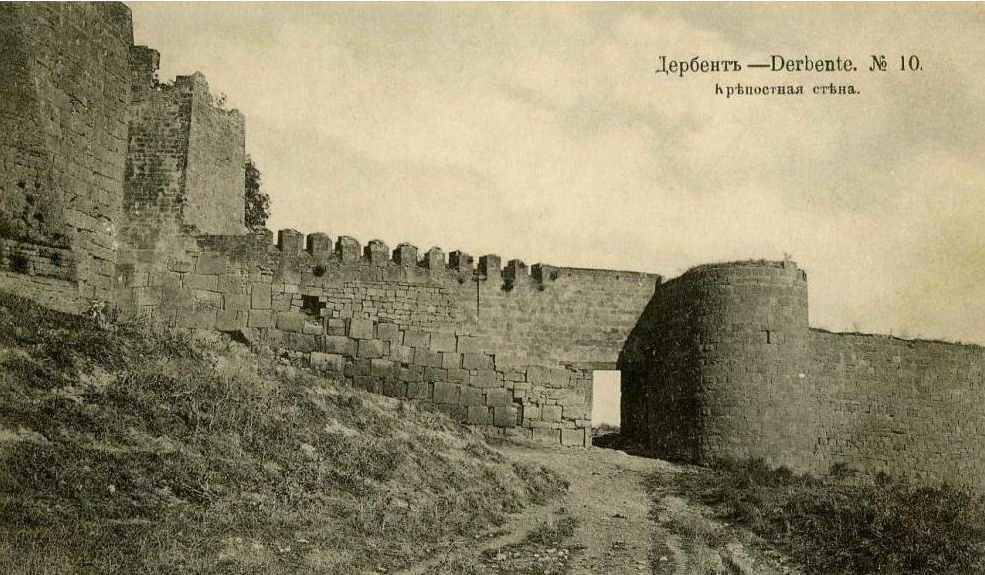

Главная часть системы укреплений крепостного комплекса Дербента - цитадель

Нарын-кала (один из вариантов перевода этого названия на русский язык —

«Солнечная крепость»), построенная на высоком отроге Джалганского хребта

в VI веке. Мощные трехметровой толщины стены, ограничивающие территорию

площадью 4,5 гектара, сложены из двух рядов хорошо обработанных каменных

блоков с заполнением из рваного камня и известкового раствора. Такую же

конструкцию имеют и параллельные стены города, северная более ранней

постройки, и южная, возведенная позже. Обе стены имеют многочисленные

башни. Когда-то эти стены уходили далеко в море, препятствуя обходу города

по мелководью и создавая удобную и хорошо защищенную гавань.

Горная стена, уходящая от крепости далеко на запад в Кавказские горы, хоть

и не может считаться исключительным изобретением, но вполне сравнима

по значению с Великой Китайской стеной. Оригинальной является идея

сделать при этом две таких стены, устроив между ними поперечный

«город-коридор».

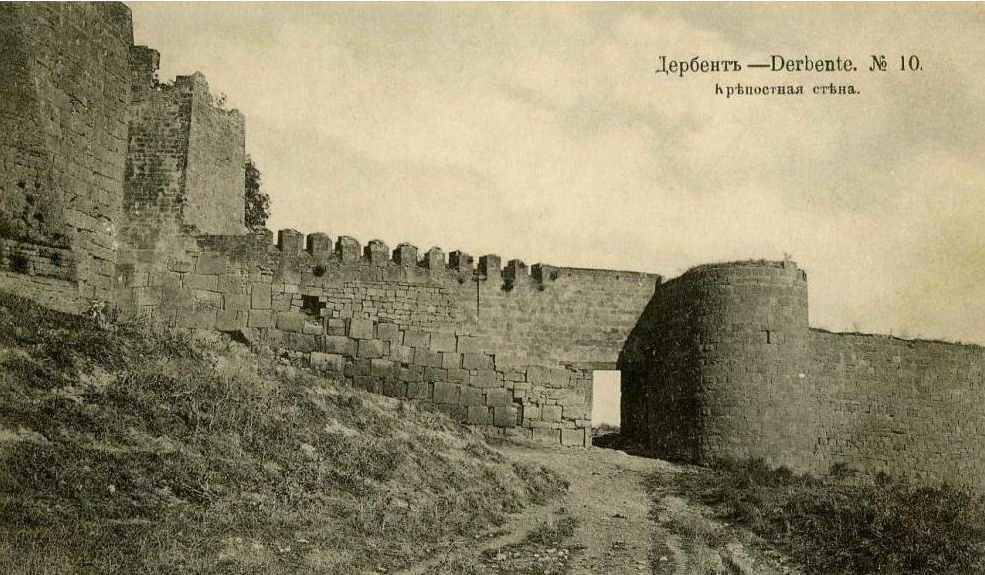

Фортификации Дербента сложены из крупных блоков местного ракушечника.

Два ряда каменных плит образуют наружную облицовку стены, пространство

между которыми заполнено забутовкой на известковом растворе.

Наружные облицовочные блоки очень хорошо подогнаны друг к другу

и сложены без раствора. Это придает им не только нарядность и

монументальность, но и воздействует на психику созерцателя своей

незыблемостью и неприступностью. Для прочного соединения облицовочных

блоков с телом стены в кладке чередуются плиты, уложенные ложком

(широкой стеной наружу) и тычком (наружу узкой стороной — торцом),

внутренняя плоскость которых оставлена необработанной, в то время как

наружная поверхность хорошо отесана. Размер блоков достаточно стандартен

и в среднем составляет до 1 метра в длину, 0,7-0,8 м в ширину и 0,25-0,3 м

толщиной.

Строительство Дербентского комплекса велось по этапам: сначала цитадель

и северная стена города, потом южная с тена, а позднее — Горная стена

(Даг-Бары). В юго-западном углу крепостной стены цитадели расположен

прямоугольный проем, ведущий в угловую башню, через которую когда-то

был вход на Горную стену, начинавшуюся как раз от этой башни. Это было

грандиозное сооружение толщиной 3 и высотой 10 метров, с многочислен -

ными укрепленными фортами, полуфортами и прямоугольными башнями.

Эта мощная линия обороны, извиваясь по сплошному горному рельефу,

уходила вглубь Кавказа более чем на 40 километров.

По личному указанию Государя Императора Петра I адмирал Апраксин,

осматривая в 1711 году русские поселения в Кавказском крае, предложил

положить начало казачьей кордонной линии. В 1712 году на новом месте

были построены пять станиц по направлению вниз по течению Терека

к Терской крепости.

С начала 1760-х годов русское правительство приступило к активному

строительству военных укреплений по Тереку и Кубани.

В 1776 году князь Григорий Потемкин предложил построить от Моздока

до Азова укрепленную военную линию из 10 крепостей и указал их

наименовать в честь: Св. Апостола Андрея, Св. Апостола Павла, Св. Марии,

Св. Георгия, Св. Александра Невского, Св. Екатерины, Св. Креста,

Св. Владимира, Первопрестольной столицы и Войска Донского.

Предлагаемую военную линию назвали Азово- Моздокской. Однако за ней

закрепилось название «Кавказская линия».

Кавказской линии принадлежали все крепости, укрепления, посты, редуты

оборонительных линий, передовые укрепления, устроенные в Кавказском крае.

Кавказская линия располагалась на пространстве, занимаемом местным

населением Кавказского линейного казачьего войска и мирными горскими

народами, находившиеся под управлением начальников Кавказской линии.

В 1816 году в должность Главноуправляющего на Кавказе и в Грузии

вступил генерал А.П.Ермолов. Его современник И.Дебу пишет следующее:

«...р. Сунжа с 1817 по 1820 год занята разными укреплениями...

Кавказская линия распространена до самого Дагестана... черта кордона

от Баталпашинской переправы до р. Малки продлена посредством вновь

учрежденных укреплений... связь их посредством укреплений по Нальчике

и разным другим рекам, соседними с Сунжею, составила новый Кордон,

простирающийся до самого Дагестана».

О своих впечатлениях пребывания на Кавказе, о воинах служивших здесь

замечательно написал в своих «Письмах о Кавказе и Крыме»

Флориан Антуан Жиль. Швейцарец по происхождению, в 1840 году был

определен на русскую службу начальником I Отделения

Императорского Эрмитажа, библиотекарем Собственных Его Императорского

Величества Библиотек, заведующим Царскосельским Арсеналом.

Вот что он пишет: «Обширная линия станиц или военных поселений

казаков и форты, образующие атакующую и оборонительную систему

северного склона Кавказа, от устья Кубани до устья Терека, делятся

на Правый фланг и Левый Фланг. Штаб-квартира всей линии казаков

находится в Ставрополе.

...На Кавказе русские солдаты вспоминают огромные просторы, зеленые

степи Великороссии, хоры и хороводы в своих деревнях и в прекрасной песне,

кою запевают: «Мы дети севера, мы дети белого царя». Для них Кавказ

является краем, куда государь послал их исполнять задачу, коя, по их

пониманию, важна, ибо ее они осуществляют непрерывным рядом подвигов

и самоотречений. Но всегда думают о России. Лишь там русский солдат

чувствует себя дома...

Один из секретов крепости и стойкости пред лицом любого испытания

русский солдат - это их незыблемая вера в то, что это большой край,

где придется совершить и развернуть большие дела, и нет ничего, чем они

не пожертвовали бы ради этого ощущения, царящего в народной массе...

Это абсолютно, рыцарская армия, счастливая повиноваться любому

и уважаемому командиру из-за его рыцарской натуры... Кавказ является

школой больших опасностей и больших вдохновений. Здесь человек всегда

готов умереть с той безмятежностью, что придает чувство исполненного долга...

Именно с этой стороны Кавказа, проистекая из России, исходит христианское

начало, предназначенное принести этим горским народам цивилизацию.

Именно с этой стороны строятся все дальше и дальше христианские церкви,

кои создают в качестве духовной силы укрепленные пункты Кавказской линии...

Эти церкви, будучи признаком возвращения цивилизации в эти края,

возвышаются недалеко и как бы рядом с древними христианскими церквами,

кои являются, памятниками цивилизации...». В крепости Нарын-кала древняя

христианская церковь уже в современное время использовалась как резервуар

для хранения питьевой воды.

В одном из православных храмов Кавказской линии служил в начале XIX века

священник Иван Ключарев - отец Раисы Пржевальской, матери семерых детей

русского офицера Иеронима Казимировича Пржевальского.

|